Pengepungan di Bukit Duri dibuka dengan suara pemberitaan tentang kerusuhan di Jakarta, memperkenalkan dunia distopia yang tak sepenuhnya asing bagi penonton Indonesia. Joko Anwar tidak membangun semesta khayalan jauh seperti yang biasa kita temui dalam fiksi ilmiah, tetapi justru menciptakan dunia yang hanya berjarak dua tahun dari masa sekarang, tahun 2027.

Inilah kekuatan film ini, kita tidak merasa sedang menonton masa depan yang tak mungkin, tapi seolah mengintip cermin dari jalan yang sedang kita tempuh sebagai bangsa.

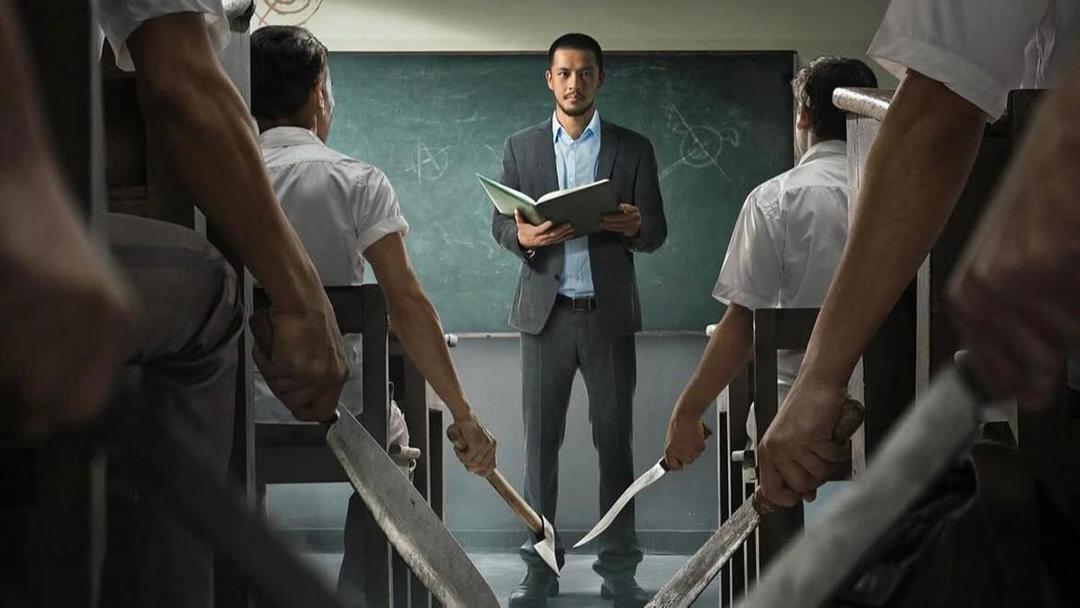

Distopia yang ditampilkan bukan sekadar kelam secara visual, tetapi secara struktural dan sosial. Ada rasa putus asa yang meresap dari tiap adegan, dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan kekacauan, dari institusi yang gagal, dari suara-suara kebencian yang sudah dianggap normal. Film ini menampilkan kota yang tak lagi mampu membedakan mana baik dan buruk, yang hidup dengan trauma tak terselesaikan akibat peristiwa tragis di tahun 2007.

Yang membuat latar ini makin menyesakkan adalah kenyataan bahwa sebagian besar elemen yang ditampilkan memang pernah atau sedang terjadi di Indonesia, dari konflik rasial, pendidikan yang timpang, hingga trauma sosial yang diwariskan.

Penonton tidak diajak untuk berimajinasi, melainkan untuk berkaca. Dunia distopia dalam film ini terasa seperti hasil simulasi dari kesalahan-kesalahan sosial yang tak pernah diatasi. Maka wajar jika banyak yang menyebut film ini sebagai pengalaman menonton yang mengguncang, karena ia seperti membuka kotak luka yang belum pernah benar-benar sembuh.